1.血液検査

ヘモグロビンエーワンシー(HbA1c)

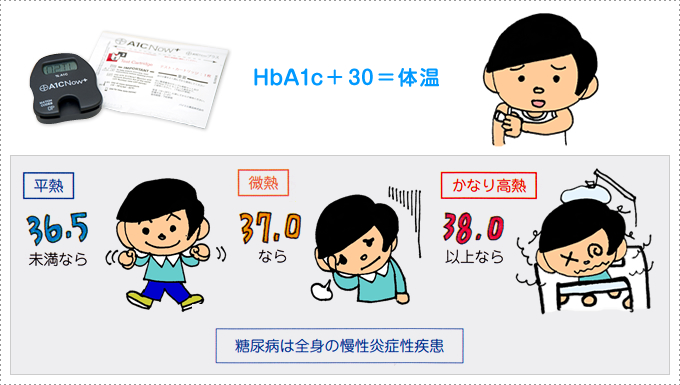

過去1~2ヶ月位の血糖コントロールをみる検査。目標値は糖尿病があれば6.9%未満(NGSP値)。検査の日だけ節制して血糖値を低くしてきても、HbA1cが高ければ普段の血糖値が高いことがこの検査でわかります。 覚えにくい方は、「HbA1c + 30 =体温」と覚えます。

脂質検査

LDL-C(エルディーエル コレステロール)、HDL-C(エイチディーエル コレステロール)、TG(トリグリセリド; 中性脂肪)の値は、将来心筋梗塞を起こす確率と関係しているため、定期的に測定する必要があります。

eGFR(イージーエフアール、推定糸球体濾過率)

腎臓の働きが正常のおおよそ何%にあたるかを表します。60パーセント未満は「慢性腎臓病」です。10%未満になると、透析治療が必要になります。

血糖値

血液の中のブドウ糖の量を表します。検査は自己血糖測定器で測定できます。

正常の人では血糖値は80~140の間に収まります。

| 指標 | コントロールの評価とその範囲 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 優 | 良 | 可 | 不可 | ||

| 不十分 | 不良 | ||||

| HbA1c(JDS値)(%) HbA1c(NGSP値)(%) |

5.8未満 6.2未満 |

5.8~6.5未満 6.2~6.9未満 |

6.5~7.0未満 6.9~7.4未満 |

7.0~8.0未満 7.4~8.4未満 |

8.0以上 8.4以上 |

| 空腹時血糖値(mg/dL) | 80~110未満 | 110~130未満 | 130~160未満 | 160以上 | |

| 食後2時間血糖値(mg/dL) | 80~140未満 | 140~180未満 | 180~220未満 | 220以上 | |

2.尿検査

尿蛋白(にょうたんぱく)

糖尿病による腎臓への障害の程度を表します。障害が進むにつれて、

「-」→「±」→「+」→「2+」→「3+」と値が変わっていきます。

蓄尿検査(ちくにょうけんさ)

1日分の尿を貯めることで、

・1日の塩分摂取量

・1日の蛋白摂取量

・正確な腎臓の機能(正常の何パーセントにあたるか)

などを調べることができます。高血圧の方や、腎臓の働きが落ちた方では重要な検査になります。

3.眼底検査

糖尿病網膜症を発見するための検査です。かなり末期にならないと眼に異常を感じないので、最低年に1回の検査が予防のためには有効です。

4.持続血糖測定検査

血糖値を72時間連続して測定する検査です。活動量・食事・間食など

日常生活の状態によっての血糖の変化や夜間の血糖の状態を詳しく把握することができます。

5.動脈硬化検査

脈波検査装置

足の動脈が狭くなったり・つまったりしていないかを診断する指標になる検査です。

頸動脈エコー

首の動脈硬化を超音波でみることにより、全身の動脈硬化の状態がおおよそわかり、脳卒中や心筋梗塞の危険性を予測できます。

運動負荷心電図検査

糖尿病・腎臓病患者に起こりやすい心臓疾患はもちろん、運動療法をどの程度まで安全に行えるかを検査するための装置です。